昭和35(1960)年、大阪に開校した『辻調理師学校』。14万人以上の卒業生を輩出し、オーナーシェフやオーナーパティシエとして開業している店は2,800店以上。日本や世界各国の飲食業界で活躍しています。

創立65年目の節目にあたる2024年4月、東京都小金井市に開校した『辻調理師専門学校 東京』。古くから続く都市農業の振興地域である小金井市は、『辻調』が目指す学びを実践するのにぴったりのエリア。2022年には隣接する国立大学法人東京学芸大学と連携協定を締結、「食と環境」をテーマに両校が培ってきた「知」を集結させ、教育研究をさらに深化させています。

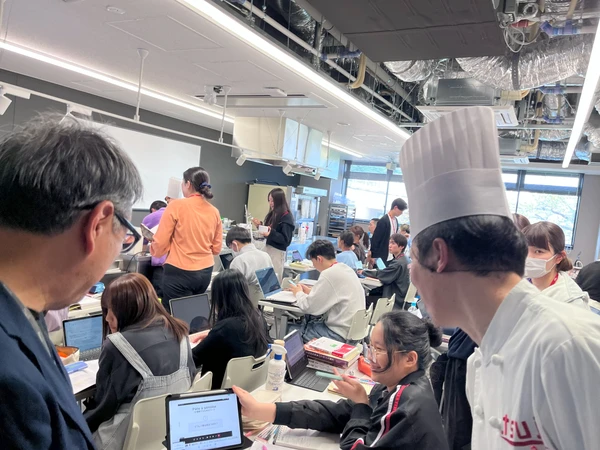

『辻調理師専門学校 東京』は、多彩な内容が学べるカリキュラムも充実。店舗さながらの実習室で、店舗経営スタイルの実習ができたり、東京学芸大学との連携をはじめ、地域の農家と連携したフィールドワークなどもあったり、一流シェフによるきめ細やかな指導が受けられたりと、食を職にしたい学生を全力でサポート。

今回は、『辻調理師専門学校 東京』の製菓・製パングループ 洋菓子 教員である宮田至康先生(写真左)と、事務長/キャリアセンター長である松本しのぶさんにお話を伺いました。

”食”という私たちの生活の根幹を支える料理人・パティシエを育成する『辻調理師専門学校 東京』では、どのような授業が行われているのか、先生方はどのような思いで学生と向き合っているのか? その一端をご紹介します。

日本・世界各国の飲食業界で活躍するシェフを輩出する『辻調理師専門学校』の教育理念とは?

株式会社goo-dy.代表取締役 新井暁(以下、新井):宮田先生は『辻調理師専門学校 東京』の製菓・製パングループで洋菓子の教員を務めていらっしゃいます。この学校で働きはじめたきっかけ、教育の世界に入った原点を教えてください。

辻調理師専門学校 東京 製菓・製パングループ 洋菓子 教授 宮田至康さん(以下、宮田先生):僕は富山県出身で、調理師養成施設のある高校に通っていました。当初は高校を卒業したら料理人になる予定でした。そんなとき「ティラミス」に出会い、洋菓子に興味を持って、辻調グループに入学しました。

在学中は、自分の仕事の選択肢の一つとして学校の先生もいいなと思っていました。その後『辻調グループ フランス校』に留学しましたが、その時期は第2次ベビーブームの終わり頃、『辻調』が大きく成長している時期でした。帰国後、学校の先生が足りないくらいの状況だったので、「もともと先生になりたかったのなら、辻調で先生をやってみては」と声をかけてもらったのがきっかけです。

新井:『辻調グループ』の中で、東京ならではの特色や魅力はどんなところにありますか? 校舎も立派ですし、ここで学べるのは最高ですよね。

宮田先生:やはり、最新調理設備を備えたオープンキッチン「Kitchen Lab. PRISM(キッチンラボ プリズム)」、お菓子とパンを販売する製菓店舗型実習室「ATELIER TSUJI TOKYO(アトリエ 辻 東京)」はもちろん、一般のお客様に料理や菓子を提供する実践型実習があることです。つくる・接客する・味わう、3つの役割をローテーションするシミュレーション実習を行っていて、実習を通じて作り手としての責任を感じてもらえたらと思っています。

新井:日々多くの学生と接する中で、教職員の皆様が大切にしている言葉や行動指針はありますか?

辻調理師専門学校 東京 事務長/キャリアセンター長 松本しのぶさん(以下、松本さん):当校の建学の精神は、『辻調グループ』創設者である辻 静雄が定めた、“Docendo Discimus(ドケンド・ディスキムス)”。ラテン語で「私たちは教えることによって学ぶ」という意味です。教職員たちも、先生だからといって学ぶことをやめるのではなく、教えることによってさらに学びを深めなければならない。それを学校の教育理念としております。

料理人として、人として。学生の成長を間近で感じられるのが、何よりのやりがい

新井:お二人はご自身が指導した中で、特に印象に残っているエピソードはありますか?

宮田先生:みんなで同じお菓子を作って食べても、学生一人ひとり受け取り方が違うんです。だから毎日が印象的なんですよね。40人に同じ授業をしても、40通りの受け取り方があり、40通りのお菓子に対する思いがある。常にオンリーワンであるところが面白いところでもあり、不思議なところでもありますね。

松本さん:入学当初からしばらくはコミュニケーションが苦手で、先生や友達とも目を合わせて話すことがなかなかできない学生がいました。でも毎日学校に一番に登校し、絶対遅刻・欠席をしなかったんです。どうなることかと心配していましたが、課外学習などにも積極的に参加し、さまざまな体験をしていく中で、ものすごく成長していきました。

就職活動では失敗や不採用もあったりしましたが、本人も頑張っていましたし、職員みんな応援していました。最初は自分のことも喋れなかったのに、面接で自分の気持ちを相手に伝えられるようになっていて。無事に就職も決まり、巣立っていきました。『辻調』での学びを通して成長をまざまざと見ることができたという意味では、とても印象に残った学生です。

新井:『辻調』では技術を教えるだけではなく、幅広い視点で学生を育てていらっしゃるのが伝わってきます。学校内や授業でうれしかった瞬間や出来事はありますか?

宮田先生:『辻調』に入ってくる学生は、自分を成長させたいという意思のある学生が多いです。“『辻調』でどんな人間になりたいか”という話をすることもあるのですが、「自分自身が、人を育てられる人材になろう」ということもテーマの一つとして伝えています。

特に2年生になると、それがかなり身に付いていると感じます。互いに気を遣い合って、みんなでちゃんと成長していこうとしていますね。

松本さん:人を育てる場所なので、思いもよらない気遣いができるようになっていたり、成長を感じられたりする時が、やっぱり一番うれしいですよね。

新井:毎年たくさんの学生が卒業していますよね。成長というキーワードも出てきましたが、お二人にとってこの仕事の醍醐味とは何でしょう。

宮田先生:笑顔を作れる、笑顔を増やせることですかね。昔は、“お菓子で世界を平和にする”“お菓子でみんなを笑顔にする”なんて冗談交じりで言っていましたが、今の教育を受けてる学生たちならそれが実現できそうだと感じています。昔だったら「何言ってんだよ~(笑)」なんて言われましたが、今の学生たちはそれを本気で一緒に考えてくれる。

お菓子を作る時も、それが自分だけにとっての“おいしい”ではなくて、その先のことを考えてくれている。自分にとっての“おいしい”は作りやすいですし実現可能ですが、この“おいしい”は他の人にとってはどうなんだろう、と第三者目線で見ることができているのはうれしいですよね。成長したんだなと思います。

松本さん:料理人というのは、これまでは小さかった自分の世界が、人と人を繋げていくことで、どんどん広がっていく職業だと思います。最初は学校の先生や友人たち、次に自分が扱っている野菜や果物を作っている生産者さん、そして食べていただく目の前のお客様……どんどん広がっていく。自分のやり方次第で、相手とその相手をまた繋げることができるかもしれないし、可能性がすごくある職業だと思います。

新井:“モノづくり”とは言いますが、人を通じてモノができていくので、やはり接しているのは“人”なんですよね。学生たちに教える中で、技術以外で最も伝えたいことはなんですか?

宮田先生:今ここでお菓子を作れていること、お菓子に向き合えるこの時間が、いかに人生の中で大切な時間なのかを感じてもらいたいです。きっと過ぎ去った後に気づくことなのでしょうが……。仕事としてではなく純粋にお菓子作りのことだけ考えられる時期、お菓子に本当に集中できる・集中していい時期だからこそ、時間の使い方の大切さを分かってもらいたいし、伝えていきたいと思います。

松本さん:人にはそれぞれ考え方があって、それぞれの価値観があって、いいところも悪いところもあります。自分と合わなくてもいい人はいますし、あの人は自分のことが嫌いかもしれない、と思っても実はそうではないこともある。今の時代だからというわけではなく、多様性というか、多角的な考え方を身に着けてもらえたらいいなと思います。

先生も学生も常に対等。“共に学ぶ”ことで“共に成長”できる環境が整っている

新井:10代の学生が多い印象を受けました。目的意識が高い学生が多いのでしょうが、皆さんイキイキしていらっしゃる。今の若い世代に特徴的な価値観や傾向、変化などを感じることはありますか?

宮田先生:“考える力”が強いことですかね。考え過ぎてしまうこともあるので、いい方も悪い方にも作用している感じがします。意味が理解できないと先に進めない、でも意味が理解できればそこに向かって全力で進める。きちんと納得できる理由があればまっすぐ進めますし、意味が分からなければ反発心が生まれてしまう。だからこそ学生たちにとってプラスになるように伝えられるように気を付けています。

松本さん:人に注意されたり、失敗したことを指摘されるのが苦手というのは感じますね。慎重に考えすぎるというのと似ているかもしれません。

新井:“決まりだから”“やれと言われたから”ではなく、意味をしっかり考えて行動できるのは、今の若い人の素晴らしい部分ですよね。お二人は学生を教える立場ですが、このように学生から学ぶことも多いですか?

宮田先生:多いですね。人としては先生も学生も区別なく、常に対等であると僕は思っています。お菓子作りに関しては、僕の方が知っていることは多いし、先生と呼ばれる以上、学生には負けたくない。でも学校の中では、基本的には“共に学ぶ”でありたい。

例えば、僕らが“当たり前”だと思っていることを、学生が質問や疑問としてぶつけてくることがあるんです。そんなことには気づかなかった、よく思いついたなと。そういうのは予想できないから楽しいですね。そんなときには、僕自身も時間をかけて考えますが、学生にも課題として出して、一緒に考えてもらいます。

なぜかというと、僕が知っている知識だけで学生が勉強してしまうと、僕の劣化版コピーになってしまう可能性が高いから。僕が知ってることはもちろん教えますが、学生との話し合い、本気のぶつかり合いが必要だと思っています。それでこそ共に成長していけると考えています。

松本さん:私たちが思いもつかなかったような発想・アイデアもあって、すごいなと思うこともあります。

新井:学生自身が気づきを得られる環境が整っているのが素晴らしい。それは共に学びたいという先生方の姿勢が伝わっているということですよね。

宮田先生:『辻調』ではサステナブルやSDGsの取り組みも進めているんですが、大きく舵を切れたきっかけがあるんです。

昔は使い捨ての器もたくさん使っていましたが、サステナブルやSDGsの話をしているときに、学生から「サステナブルの大切さを話すのに、なぜ僕たちは使い捨てのフォークや使い捨てのお皿を使うんですか?」という質問が出たんです。使い捨てのものじゃないと、準備して、洗って、片づける人が必要になるから、同じ人数で授業をやるなら、内容を減らさないといけないんだよ、と伝えると、「先生、僕たちが洗いますよ」と。だってその方がエコじゃないですか、と。

授業をスムーズに円滑にやるために、手間を減らして楽にするために導入した使い捨て食器ですが、学生たちは楽だけど、それじゃなくてもいいという価値観を持っている。そんな気づきがすごく多いんです。

“本物とは何か”。それを常に問い続ける、追求し続けることに『辻調』の真意がある

新井:そんな『辻調』だからこそできる教育や、他校と一線を画す取り組みがあればぜひ教えてください。

松本さん:『辻調グループ』創設者・辻静雄はもともとは新聞記者でした。それが料理教室をやっているお家の娘さんと知り合って結婚。義理のお父さんに、調理師学校を始めるから、と言われてスタートしたのがここ『辻調』なんです。

料理のことなんて全然知らなかったのに、自分が校長になり、初めて料理を見たときに、「フランス料理ってこういう風に教えているけれど、本当のフランスではどんなことをやっているんだろう」と感じたそうで。これは実際にフランスに行って勉強するしかないと渡仏し、いろいろな研究書を読み、深く研究したんです。“本物は何か”をずっと探求していた人なので、創始者の教え・伝統が引き継がれていると思います。

また、彼は新聞記者だったこともあり、本を書くのが好きでした。最初に「フランス料理の理論と実際」という本を出版しました。その後も、『辻調』で使っている教科書は、先生方が著者になっているものがほとんどです。自費出版などではなく出版社から、約750冊の本を出版しています。

自分の弟子にあたる先生たちもどんどんフランスに行かせるんです。帰ってきた先生には「何のためにフランスに行ったかわかるよね。授業でそれを学生たちに全部還元するんだよ。得たものを自分だけのものにせず、学生に還元するために行かせたんだよ」と。ですが、フランスで勉強してきたものをそのまま学生に伝えても、学生たちはついていけない。学生たちにわかるように自分たちが咀嚼して伝えるのが先生なんだとも。そういう伝統によって、学生だけじゃなく先生たちも育てられていますね。

また、現場の方をお招きする授業ももちろんありますが、『辻調』では専任教員中心で授業を行っています。これも『辻調』だからこそできる教育ではないかと感じています。

宮田先生:書籍として知識が蓄積されているので、しっかりとした“背骨”のようなものがある。僕は授業でも比較的新しいことを取り入れていくタイプで、楽しさ、ワクワク感を加えて教えるようにしているんですが、それもしっかりした背骨があるからこそできること。授業を作る時にいつも考えるのは“これは辻らしいのか”。その一つが“本物とは何か”と問い続ける姿勢。自分が教えていることは“本物であるかどうか”を常に意識しています。

新井:それは大切なことです。先生それぞれが思うように授業をやると、時には軸がぶれてしまうこともある。先生方が同じ方向を向ける“背骨”があるというのがいいですよね。特に印象深かった卒業生の成功エピソード、あるいは苦労を乗り越えて巣立った学生はいましたか?

宮田先生:何をもって成功とするのかは本当に難しいところです。食の世界での成功にはいろいろな形があると思うので。ですが、それぞれのやりたいことを実現してる人たちがいる、それが素晴らしい成功エピソードかなと。公式サイトでも公開していますが、あらゆる成功の仕方があると思います。

昔なら、星付きレストランでシェフになる、自分のお店を持つ、それが一つのゴールだったと思いますが、今はそのゴールはもっともっと広いんだと感じています。だから、『辻調』に入学を検討されている方には“ここで学べばシェフになれますよ”ではなくて、“ここは食べること、食について総合的に学べる学校です”と伝えています。自分の将来のゴールは狭いものでは決してないという話をします。『辻調』はそれが実現できる学校なんですよ。

関わる人全てが幸せになること、というのは昔からよく言っていました。「食×職=未来」、食を職にして未来を作る、そういう学校でありたいですね。

これから先の未来に向かって。業界一体となって食文化の発展を牽引していきたい

新井:料理や製菓の業界全体を見たとき、今後変わっていく・変えるべきと感じる部分はありますか?

宮田先生:古い価値観を大切にしながら、新しい価値観、新しいものを受け入れる姿勢を持つことです。同じことは続けやすいですが、世の中は目まぐるしく変わっていくので、そこに合わせた形にしていく必要がある。

この業界では、“俺たちはこうだった”という話をすることが多いのですが、“俺たちはこうだった、でも、今の時代のテクノロジーと世の中ならこう変える”と伝えるのが技術の伝承だと僕は思っています。先人から受け取ったものを今の時代に合わせて変えて、より良いものにして次の世代に渡していく。次の世代に残すためにも、これを業界の皆さんと力を合わせてやっていきたいなと思っています。

新井:卒業後のキャリア支援や、業界全体とどうつながるかを意識した取り組みはありますか?

松本さん:飲食業界特有なのかもしれませんが、最初に勤めたところで最後まで勤め上げるというよりも、転職でステップアップしていくという考え方があります。学校を卒業し、最初に就職したところで大体の仕事を覚え、次はちょっとタイプの違う店に転職、そこで何年か勉強して、じゃあ次はフランスに行こうとか。自分の将来の目標のためにどんどんキャリアチェンジをしていくのが当たり前な業界なので、もちろん『辻調』でもサポートしています。

また、小さな個人店からホテルのような大企業までさまざまなお店があります。ですが、どのタイプのお店でも、技術を身に付けるのはもちろんですが、社会人としてのビジネスマナーであったりマネジメント力であったり、一人の人間を育成するという考え方を持ってほしいですし、それを学校と連携してできたらいいなという風には思っています。

新井:業界全体が一丸となって、人材育成に取り組めたらいいですよね。最後に、未来の料理人・パティシエたちに向けて、今伝えたいこと、贈りたい言葉は?

宮田先生:“一生懸命やっていいよ”です。本気になっていいんです。でも、その本気というのは短距離走・全力疾走じゃないんです。持久走・マラソンのような走り方をしないといけない。短い時間で頑張るというよりも、日々“続ける”ことに努力してほしい。継続するのは本当に難しいからこそ、“続ける”ことに意味があると思っています。

学校情報

| 学校名 | 辻調理師専門学校 東京 |

| 住所 | 東京都小金井市貫井北町4-1-1 |

| アクセス | JR・西武「国分寺」駅北口より〔銀河鉄道バス〕にて「学芸大学・辻調理師専門学校 東京」下車、徒歩1分 |

| 電話番号 | 0120-71-1305 (総合入学案内係) |

| 公式サイト | 辻調理師専門学校公式サイト |

| 公式SNS | 辻調グループ公式Instagram辻調グループ公式X(旧Twitter) 辻調グループ公式facebook辻調グループ公式YouTube |

まとめ

”食”という私たちの生活の根幹を支える料理人・パティシエを育成する『辻調理師専門学校 東京』製菓・製パングループ 洋菓子 教授である宮田至康先生と、事務長/キャリアセンター長である松本しのぶさんにお話を伺いました。

『辻調理師専門学校 東京』ならではの、地域特性と食育連携を活かした教育環境、最新の設備を整えた実習室など、学ぶ環境が素晴らしいのは言うまでもなく、技術だけでなく、人間としての成長を重視していること、学生が主体的に考え、行動する力を育むこと。宮田先生と松本さんのインタビューからは、学生一人ひとりに真摯に向き合う温かさが伝わってきました。“本物とは何か”を問い続ける教育方針で、厳しくも温かく、未来の“食”を担う学生たちを育てているのですね。

食を通じて私たちに楽しさ・ワクワクを届けてくれる料理人・パティシエを育成している『辻調グループ』の、これからの活動からも目が離せません!